Am 9. Juni 1871 hoben die Weiacher ihren eigenen Konsum-Verein aus der Taufe. Rund viereinhalb Monate nach der Gründung wurden im Amtsblatt des Kantons Zürich vom Dienstag, den 7. Wintermonat 1871 – also am heutigen Datum vor 150 Jahren – die Statuten publiziert. So wie dies in Ziffer III des Regierungsratsbeschlusses RRB 1871/2218 angeordnet worden ist (vgl. WeiachBlog Nr. 1668).

Statuten des Konsum-Vereines Weiach

I. Zweck des Vereines.

§ 1. Der Konsumverein hat den Ankauf und Verkauf guter und billiger Lebensmittel zum Zweck.

§ 2. Der Verkauf geschieht gegen Baarzahlung; Kreditbegehren sind an den Verwaltungsrath zu weisen, für mehr als fünf Franken, als den Betrag einer Aktie, darf derselbe jedoch nicht kreditiren.

II. Mittel.

§ 3. Das nothwendige Betriebskapital wird gebildet:

a. Aus dem Aktienkapital, jede Aktie beträgt 5 Fr.

b. Aus dem Vereinsvermögen.

c. Aus Darlehen.

§ 4. Der alljährliche Vorerlös des Geschäftes, der immer wieder zum Betriebskapital geschlagen werden soll, bildet das Vereinsvermögen resp. den Reservefond.

§ 5. Sobald das reine Vermögen die Summe von 4000 Fr. erreicht haben wird, sollen alljährlich 3/5 des Vorschlages ausschließlich im Interesse der Vereinsmitglieder verwendet werden. Ueber die Art und Weise der Verwendung entscheidet die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrathes. Die übrigen 2/5 des Vorschlages werden zum Reservefond geschlagen.

III. Eintritt, Austritt, Rechte und Pflichten der Mitglieder.

§ 6. Der Eintritt ist zu allen Zeiten offen. Der Eintrittspreis erhöht sich aber später nach dem Vereinsvermögen, worüber die Generalversammlung zu entscheiden hat.

§ 7. Mitglieder des Vereines sind diejenigen, welche Aktien besitzen. Kein Mitglied darf mehr als eine Aktie erlangen.

§ 8. Aktienscheine lauten auf den Namen und sind nur an die Familie übertragbar.

§ 9. Der Austritt geschieht durch schriftliche Anmeldung an den Verwaltungsrath. Eine Rückzahlung der Aktien an Austretende findet nur dann statt, wenn das Vereinsvermögen mindestens das Fünffache des Aktienkapitals beträgt.

§ 10. Beim Ableben eines Mitgliedes wird den Erben auf deren Verlangen, gegen Rückgabe des Aktienscheines, der Aktienbetrag von 5 Fr. ohne Rücksicht auf § 9 ausbezahlt.

§ 11. Mitgliedern, welchen nachgewiesen werden kann, daß sie den Verein gefährden oder mißbrauchen, können von der Generalversammlung gegen Rückerstattung des Aktienbetrages ausgeschlossen werden.

§ 12. Die Mitglieder sind verpflichtet, nach Kräften das Wohl des Vereines zu fördern und allfällige Mißbräuche dem Verwaltungsrathe anzuzeigen.

IV. Organisation.

A. Generalversammlung.

§ 13. In der Generalversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt; die Anwesenden sind immer beschlußfähig.

§ 14. Die Generalversammlung findet in ordentlicher Weise jährlich zwei Mal statt. Dieselbe muß ferner eingeladen werden, sobald es von der Mehrzahl des Verwaltungsrathes oder 1/4 der Mitglieder verlangt wird. Die Einladung soll acht Tage vorher durch den Weibel geschehen.

§ 15. Zur Leitung ihrer Geschäfte ist der Präsident des Verwaltungsrathes zugleich Präsident der Generalversammlung, ebenso nehmen Vizepräsident und Aktuar die gleiche Stelle auch in der Generalversammlung ein.

§ 16. Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse:

a. Sie wählt den Verwaltungsrath und aus seiner Mitte den Präsidenten.

b. Sie prüft und genehmigt die Generalrechnung und den Rechenschaftsbericht des Verwaltungsrathes.

c. Sie setzt die Reiseentschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrathes fest.

d. Sie entscheidet über Einführung neuer Geschäftszweige.

e. Sie entscheidet über Revision der Statuten, sowie über allfällige weitere Anträge, welche ihr vom Verwaltungsrath vorgelegt werden.

§ 17. Anträge über Gegenstände, welche nicht auf dem Traktandenverzeichnisse stehen, müssen dem Präsidenten vor Eröffnung der Versammlung angezeigt und vor ihrer definitiven Erledigung durch den Verwaltungsrath oder eine Kommission begutachtet werden.

§ 18. Zur Prüfung der Rechnung und des Rechenschaftsberichtes wählt die Generalversammlung eine Kommission von 3 Mitgliedern.

B. Verwaltungsrath und Verwaltungskommission.

§ 19. Die Verwaltung der Vereinsangelegenheiten liegt einem Verwaltungsrath von 7 Mitgliedern ob; wählbar in denselben sind nur Solche, die Mitglieder des Vereines und im Vollgenusse ihrer bürgerlichen Rechte sind und weder direkt noch indirekt ein ähnliches Geschäft wie der Konsumverein betreiben.

§ 20. Alljährlich tritt die Hälfte des Verwaltungsrathes in umgekehrter Ordnung ihrer Erwählung aus, die Austretenden sind jedoch wieder wählbar.

§ 21. Der Verwaltungsrath wählt aus seiner Mitte einen Vizepräsident und einen Aktuar.

§ 22. Der Verwaltungsrath bestellt aus seiner Mitte eine Verwaltungskommission von 3 Mitgliedern mit Einschluß des Präsidenten, mit einer Amtsdauer von 2 Jahren.

§ 23. Die Verwaltungskommission besorgt die gesammte Geschäftsführung, soweit dieselbe nicht dem ganzen Verwaltungsrathe vorbehalten ist.

§ 24. Dem Verwaltungsrathe steht zu:

a. Bestimmung der Preise, zu denen die Waaren abgegeben werden.

b. Wahl der sämmtlichen besoldeten Angestellten und Festsetzung ihrer Besoldung, mit Vorbehalt der Ratifikation der Generalversammlung.

c. Die Genehmigung der Bürgschaften derselben.

d. Feststellung der Art der Buchführung.

e. Entscheidung über Anträge der Verwaltungskommission; diese hat stets außergewöhnliche Geschäfte dem Verwaltungsrathe vorzulegen.

f. Die Ueberwachung der Geschäftsführung der Verwaltungskommission, Prüfung der Rechnung und Anordnung der vierteljährlichen Inventuren.

g. Den Quästor zu wählen.

h. Berathung der Anträge an die Generalversammlung.

C. Angestellte.

§ 25. Alle für den Geschäftsverkehr des Vereines besoldeten Stellen werden in der Regel für ein Jahr besetzt und dürfen nur an Vereinsmitglieder übertragen werden. Die Stelle eines Ablagehalters ist unvereinbar mit einem Mitgliede des Verwaltungsrathes oder der Rechnungsprüfungskommission[.]

§ 26. Kein Angestellter darf gleichzeitig, direkt oder indirekt, ein ähnliches Geschäft wie der Konsumverein betreiben.

§ 27. Angestellte, welche sich Pflichtverletzungen schuldig machen, können durch die Verwaltungskommission 1-5 Fr., durch den Verwaltungsrath 1-25 Fr. bestraft werden.

§ 28. Jeder Angestellte ist für seine Verrichtungen verantwortlich, hat hiefür Bürgschaft zu leisten und sich den Vereinsstatuten zu unterziehen.

§ 29. Im Geschäftsverkehr für den Verein ist die Annahme von Gratifikationen strengstens untersagt und kann selbst den Verlust der Stellen zur Folge haben.

V. Allgemeine Bestimmungen.

§ 30. Zivilstreitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Angestellten oder einzelnen Vereinsmitgliedern, sowie zwischen dem Verein und den Verwaltungsräthen sollen einem Schiedsgericht zum Entscheide vorgelegt werden, wozu jede Partei zwei Mitglieder und diese einen Präsidenten als fünftes Mitglied wählen. Der Ausspruch des Schiedsgerichtes soll für beide Theile rechtskräftig sein und unter keinen Umständen vor die Gerichte gezogen werden.

§ 31. Der Konsumverein kann nur aufgehoben werden, wenn 4/5 seiner Mitglieder es beschließen. In einem solchen Falle ist allfällig vorhandenes Nettovermögen unter die Mitglieder im Verhältniß zu der Zeit, während welcher sie sich im Verein befanden, zu vertheilen.

§ 32. Die Generalversammlung kann jederzeit Revision der Statuten beschließen; in diesem Falle wählt sie eine Kommission, welche in der folgenden ordentlichen Generalversammlung ihre Anträge hinterbringt.

§ 33. Die §§ 31 und 32 können jedoch nur mit Zustimmung, von 4/5 sämmtlicher Mitglieder revidirt werden.

§ 34. Der Konsumverein haftet mit seinem Vereinsvermögen und haften die Vereinsmitglieder in keiner Weise für mehr als ihr Eintrittsgeld, resp. Aktienbetrag.

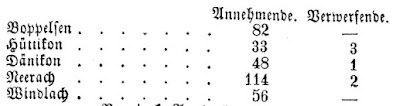

Also angenommen:

Weiach, den 9. Brachmonat 1871.

Im Namen des Konsumvereines:

Der Präsident, J. Meierhofer. [Jakob]

Der Aktuar, Johs. Baumgartner. [Johannes]

Bemerkungen

Den Statuten sind keine Hinweise darauf zu entnehmen, dass es sich um einen Vorläufer der Landwirtschaftlichen Genossenschaft (gegründet 1901; vgl. WeiachBlog Nr. 1356) gehandelt hat.

Nach dem Historischen Lohnindex (HLI) von Swistoval.ch sind 5 Franken von 1871 mit 325 Franken von 2009 zu bewerten, nach dem Konsumentenpreisindex (KPI) mit 55 Franken.

Die Statuten des Weiacher Konsumvereins folgen im Wesentlichen den Grundsätzen wie sie von den Pionieren von Rochdale 1844 aufgestellt wurden (vgl. WeiachBlog Nr. 1668).

Ein wichtiger Grundsatz der Konsumverein-Bewegung besteht im Barzahlungsprinzip. Die Weiacher weichten ihn insofern auf, als bis zum Betrag des Aktienwerts Kredit ermöglicht werden konnte (vgl. § 2).

Ein weiterer Grundsatz liegt in der Gleichheit aller Mitglieder: Pro Mitglied wurde nur eine einzige Namenaktie zum Preis von 5 Franken ausgegeben. Entsprechend hatte auch nur jede Aktie eine Stimme in der Generalversammlung. Was nicht ganz gleich war: der Grundsatz, dass später dazustossende Mitglieder nicht dieselben Eintrittsbedingungen haben wie diejenigen der ersten Stunde (vgl. § 6 Satz 2).

Quelle und Literatur

- Amtsblatt des Kantons Zürich N° 89, 7. Wintermonat 1871 – S. 2162-2165.

- Brandenberger, U.: Weiacher Konsumverein, 1871-1873. WeiachBlog Nr. 1668 v. 9. Juni 2021.